作者简介

周益民,湖北大学汉语言文学本科毕业,湖北省作家协会会员,咸宁市作协副主席,著有散文集《风是我的朋友》、中篇小说集《驿路风尘》等,作品散见于《北京文学》《散文选刊》《安徽文学》《长江文艺》《长江丛刊》《当代小说》《青海湖》《飞天》《延河》《草原》《小小说大世界》《金山》《工人日报》《检察日报》《法制日报》《扬子晚报》《羊城晚报》等400多家公开报刊。获第七届湖北文学奖、中国涪陵首届“茶山情”全国诗歌征文大赛一等奖、第三届全国打工文学征文大赛银奖、“香城泉都文艺奖”文学类金奖、咸宁建市20周年征文大赛一等奖等多种奖项。

《竹子与一座城》

咸宁因为桂花而拥有“香城”的芳名,又因为温泉而博得“泉都”的美誉。除了“香城”和“泉都”的美名之外,咸宁还有一个不得不提的称谓——“竹乡”。

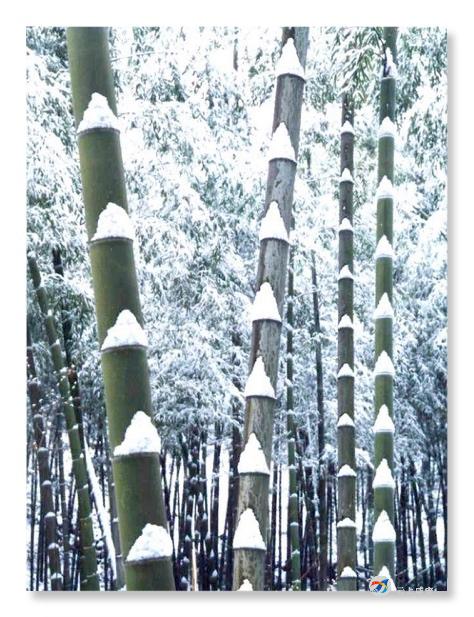

走进咸宁,首先映入你眼帘的是那浓得化不开的绿,漫山遍野、一眼望不到边的绿,象厚厚的地毯铺天盖地盖在这片魅力四射的土地上,又像染过的云海,飘浮在城市和乡村之间。在这浓浓的绿中担任主角的就是那四季常青、青翠欲滴、亭亭玉立的楠竹。这些楠竹顽强地生长在房前、屋后、山上、路边……,有绿色的地方,就有它们的身影。透过它楠竹,咸宁的万种风情便全部展现在你的面前。

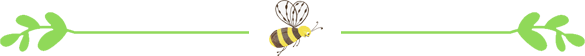

春天来了,从地下和石缝中探出头来的春笋,在春风和春雨的梳洗下,出落成苗条清秀的美少女,她们羞羞答答,脱下层层褐色的外衣,露出嫩绿、光滑的肌肤;盛夏时节,竹子长成体态丰满的少妇,它撑着小伞,在徐徐的清风中,舒展着长长的手臂,迎风起舞;到了秋季,繁花谢尽,百草凋零,万木干枯,经过风霜的洗染,竹子依旧翠绿、葱茏,风韵犹存;寒冬腊月,雪花飘飘,洁白的雪花落在竹叶上,沾在竹枝上,挂在竹节上,经风一吹,纷纷扬扬,像仙女散花……

咸宁种植楠竹,历史悠久,早在明清时期,楠竹就已遍布全境,至上个世纪八十年代初,咸宁的楠竹跃入全国十大大竹产区之一,已开始饮誉全国,闻名世界,被冠以“楠竹之乡”的美誉。咸宁共有竹类12属、150余种,总面积达173万亩,仅楠竹就达160万亩。

咸宁的楠竹,最出名的当数位于咸安区的省级风景区——星星竹海。这里是全国四大楠竹产地之一,楠竹面积一万多亩。上世纪六十年代,全国人大代表、星星村党支部书记王治槐创办楠竹试验林,科学的育竹经验得到国家林业部认可,1975年在浙江召开的南方十二省区毛竹生产会议上被广为推广。1979年,联合国粮农和计划开发署带领15个国家17名林业专家专程到这里考察,给予了高度评价。1985年,中共中央政治局常委、国家主席李先念视察星星竹海时,也给予了热情鼓励。竹乡的美景吸引了无数中外游客,先后迎来58个国家的友人前来考察、观光。2003年10月,第四届中国竹文化节在咸宁举办,咸宁的楠竹伸进了更多人的眼里和心中。

咸宁潜山脚下的百竹苑,是另一个让人侧目和流连的地方。百竹苑建于2003年第四届中国竹文化节前夕,苑内会集了楠竹、雷竹、紫竹、水竹、凤尾竹、湘妃竹等天南地北的竹子,众多竹子身披翠衣,在微风吹拂下翩翩起舞,让人叹为观止。把这么多的竹子请到百竹苑来,绝不仅是简单的方位挪移,这个举动体现了咸宁这座城市包容开放的的情怀,折射出咸宁人海纳百川、风云际会的雅韵和气度。每天清晨和黄昏,咸宁人成群结对来到竹林,他们一边散步,一边嗅着竹香,在消除疲劳的同时,不知不觉地褪去了满身的俗气。

咸宁多竹,咸宁人的衣食住行与竹有着密不可分的联系,竹子的使用在咸宁人的日常生活中频繁出现。与在咸宁人的眼中,竹子浑身都是宝,食用、药用、建材、工农业生产、手工艺品……,心灵手巧、聪明智慧的咸宁人在竹子的利用上可谓是发挥到了尽致。咸宁人打的是竹伞,戴的是竹笠,住的是竹楼,坐的是竹椅,睡的是竹床,吃的是竹笋,用的是竹筷,吹的是竹笛,摇的是竹扇……,挑、盛、洒的筐、篓、箕、筛、篮、席等也无一不是用竹子做成的,就连扫地用的扫帚也是用竹枝扎成的。在咸宁人的生活中,竹的影子无处不在。

因为喜欢竹,咸宁人把自己的志趣和情思寄托在竹子身上,由此,催生了一批从事竹雕、竹刻的民间艺人,这些民间艺人凭借精湛的手艺,丰富和推动着咸宁的竹文化。汀泗桥镇农民余宏明,潜心钻研竹雕竹刻工艺,制作了2000余件竹雕陈列品,荣获“全国竹雕”大师称号,其《腾龙》一举斩获第五届中国竹文化节金奖。大学毕业生万子豪醉心雕刻,彩绘的中国馆竹简、笔筒等三种产品2010年送到上海世博会中国馆展出,其《清明上河图竹雕笔简》荣获第五届华中旅游博览会三等奖。农民饶斯剑从雕刻印章做起,勤练书法,在竹材上雕刻,其竹雕书法获得业界认可,参加国内外博览会多次获奖。退休职工覃绍志,自创竹笔书法,被誉为“鄂南一绝”、“中国竹书第一人”。汽车修理工陈绪芳用慈竹根雕刻的《九头鸟》喜获第四届中国竹文化节金奖。如此事例,不胜枚举,竹文化在咸宁已蔚然成风。咸宁现有一定规模的从事竹加工的企业32家,产品涉及板材、工艺品、日用品、食品、高新技术品等600多个品种,咸宁的竹产品先后有23个获全国竹(林)业博览会金奖,不仅如此,原竹及竹制品遍销全国,竹制工艺品销往日本、香港、台湾、新加坡等国家和地区。

咸宁关于竹子的民俗也十分有趣,给人印象最深的是咸宁婚恋嫁娶中的竹民俗。咸宁人嫁女儿,娘家的随嫁物品中,必须有两根用竹子做成的蚊帐篙,这两根蚊帐篙由新娘的弟弟掮去,没有嫡亲弟弟的,就由旁系亲房的幼年男子掮去,弟弟掮帐篙,新郎还要封一个大红包,弟弟掮帐篙的习俗,预示新娘要生男孩,象征着新人百尺竿头,幸福吉祥。这个风俗一直沿袭到今,虽有封建遗俗之嫌,却凸显了竹乡民风民俗的味道。

竹子的杆笔直挺拔、叶碧绿常青、形婀娜多姿,十分惹人欢喜,咸宁人育竹、爱竹,对竹有着特殊的感情,更多的是因为咸宁人敬重竹子不畏逆境、不惧艰辛、中通外直、宁折不屈的品格和精神。“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。 郑板桥这首流传千古的诗句,把竹子坚贞不屈的精神写得淋漓尽致。七十年代初,著名诗人郭小川下放咸宁向阳湖五七干校期间,看到郁郁葱葱的楠竹,深深为其精神感动,写下了脍炙人口的《楠竹歌》,“她的忠贞本性,世世代代不变易:一身光洁,不教尘土染青枝;一派清香,不许歪风留邪气……”

楠竹不仅是咸宁人骄傲的森林资源,也孕育了咸宁人高贵的品格和孜孜不倦的进取精神。从小在竹林中滚大的咸宁人,身体里天生就融入了竹子的风骨和气节。出生于咸宁的北宋大臣陈求道,面对金兵的威逼利诱不为所动,宁可咬断舌头而死,也不愿出仕为官,其精忠报国的精神,彪炳千秋。新中国首位女监察部长钱瑛,身处劣境,一身正气,刚正不阿,坚决同邪恶作斗争,保持了一个共产党员的高尚情操。改革开放以来,咸宁人提出打造百亿竹产业的目标,发扬竹子百折不挠的精神,在发展相对滞后的形势下,急起直追,彻底改变了城市形象。如今,一座生机勃勃的城市已然傲立于湖北的南部。

晨曦中漫步竹林,鸟雀鸣叫,金灿灿的阳光洒在竹浪上,泛起碧海金波;月光下静观竹林,月色朦胧,竹影婆娑,一派人与自然融洽和谐景象;下雨天远眺竹林,碧绿的竹叶挂满了水珠,晶莹透亮,仿佛扑闪着一双双美丽动人的眼睛;风起时想起竹林,竹叶轻轻地摆动,沙沙作响,那是悦耳动听的天籁之音……有幸生在竹之故乡,有明月作伴,与青山私语,同绿水分忧,置身于碧波万顷的竹海,我不禁浮想联翩。

世上万事万物相生相伴,那么楠竹与咸宁这座城市有什么关联呢?我想,如果把咸宁比作一位韵味十足的美女,那么桂花就是她金灿灿的笑脸,温泉就是她亮闪闪的眼睛,楠竹就是她高贵的品格和精神。桂花香气馥郁,但她的香只在中秋前后,花期太短,温泉泡起来很爽,但她受季节的限制,时间不长,唯楠竹,四季长青,生机勃勃。咸宁的楠竹,撑出的不仅是咸宁美丽的体格,更是咸宁的高度和深度。我不敢想像,缺少楠竹的咸宁是个什么样子。

凝视着一株株苍翠欲滴的楠竹,聆听着竹涛摇曳起不老的旋律,诵读着“宁可食无肉,不可居无竹”的经典诗句,我终于明白了:一个城市就犹如一个人,有光鲜美丽的外表还远远不够,还必须葆有高尚的灵魂和情操,咸宁这座城市之所以打动了无数人的心,除了拥有桂花般姣好的面容和温泉一样漂亮的眼睛外,竹子般高贵的品格和精神才是最最重要的因素。

我由衷地赞叹咸宁的楠竹,是她,铸出了咸宁这座城市的魂!

作者:周益民

图片:吴涛

编辑:陈妮娜

云上咸安投稿邮箱:yunshangxianan@163.com

长按识别二维码,下载“云上咸安”

请输入验证码